Nell’inverno dello scorso anno, esattamente l’11 febbraio 2024, ho partecipato a qualcosa di così straordinariamente semplice da rimanere impresso a fuoco nella mia memoria: ho preso parte a uno Gnucchitti day, organizzato da Cecilia Tumino e Alessandro Sutera, in collaborazione con il GAS Mazzarelli, nel dammuso di Inferno Food Forest 1799. Ho sempre pensato che la semplicità sia l’apice della bellezza, e le occasioni come quella che sto per raccontarvi me ne danno continua conferma.

Quindi, per scrivere questo mio, ho chiesto a Cecilia di intrattenersi con me a chiacchierare, per raccontarmi, per raccontarsi. Non sono brava nel ruolo di giornalista: faccio delle domande e poi non scrivo le risposte perché resto rapita dalle parole e dall’entusiasmo altrui, e mi ritrovo a fantasticare immersa nel racconto.

Però ho una discreta dimestichezza con la scrittura, quindi vi narrerò una storia di mani, un vero e proprio racconto in prima persona – la persona di Cecilia – con l’auspicio di riuscire a imprimere sul foglio la forza della sua narrazione densa di ricordi, di gesti e di sguardi.

*** ‘ I gnucchitti e l’amore

Quando guardo le mie mani, penso che senza di esse forse non saprei parlare. Come tutti i meridionali – i siciliani soprattutto – quando parlo ho il fisiologico bisogno di accompagnare le parole con le mani. Si muovono veloci o lente, le mie mani, a seconda dell’argomento, e lasciano che i discorsi danzino sulle punte delle dita per planare leggeri sui nasi di chi mi ascolta. E mi piace questa danza sottile, di cui non voglio fare a meno e per la quale ricevo affettuosi sfottò.

D’altronde, io con le mani ho sempre lavorato moltissimo. Da bancaria in pensione, ricordo bene i lunghi quarant’anni di numeri e parole, prima vergati a mano, poi digitati sulle fascinose Olivetti per arrivare poi alle moderne macchine da scrivere elettriche, fino ad approdare alle qwerty dei primi personal computer, dal monitor a sfondo nero coi caratteri verdi sfarfallanti. Le mani, all’epoca, correvano veloci per accompagnare il lavoro cerebrale, ma a fine giornata chiedevano uno spazio solo per loro: maglia, uncinetto e cucito hanno da sempre affiancato lo sfogliare dei libri; e, ultima ma non ultima, la mia grande e golosa passione manuale, sua maestà la cucina.

Io amo con le mani: accarezzo, tocco, sfioro, mando baci. E con le mani, in un atto di amore grande, cucino per me e per gli altri. È un’arte antica nella mia vita, ho respirato l’amore nella cucina e per la cucina sin da piccola. Ho avuto la fortuna di avere due nonne cuciniere, cuoche abilissime e di gran cuore, pronte sempre ad allestire nelle loro case lunghe e variegate tavolate. Anni fa, trovai per caso gli antichi pettini e fusi con cui la mia nonna paterna, Marietta, preparava i celeberrimi gnucchitti in occasione del carnevale. Non li avevo certo dimenticati, ma il ritrovamento ha spalancato la porta dei ricordi, e le ho riviste, quelle mille mani, coordinate dalla nonna.

Nella sua enorme cucina con le piastrelle bianche e blu, nonna Marietta regnava fra l’odore della legna nella fornacella e il rumore del macinino a mano per il caffè e per l’orzo; era il capo indiscusso di padelle e pentole da soldatesca e del rosario del pomeriggio, da cui nessuno poteva sfuggire e che lei recitava rigorosamente in siciliano; tutte intorno, le altre donne – nuore, nipoti, sorelle, collaboratrici, vicine di casa – in un numero imprecisato e sempre vario ogni giorno.

‘I gnucchitti si preparavano per tempo e poco a poco: le uova, a quei tempi, scarseggiavano in febbraio, quindi si impastava quando ce n’era la disponibilità. ‘Mpastamuli cincu ova, diceva la nonna e si tirava fuori l’armamentario: la farina e le uova ovviamente, ‘u scaniaturi, ‘u lasagnaturi, i fusa, i pettini. Le operazioni si svolgevano con uno schema di lavoro tale da far invidia al miglior organigramma aziendale.

In primis, un paio di donne davano vita all’impasto di uova e farina. Dall’impasto si formavano i panuzza, poi appiattiti con il mattarello in una sfoglia sottile, ‘a pinna ‘i pasta, che veniva fatta asciugare un po’, ma non troppo.

E lì cominciava la vera magia, che la mia prospettiva bambina scrutava a taglio di tavolo, prospettiva dalla quale, appunto, erano le mani a catturare la mia attenzione: i gesti antichi e misurati, i profumi, la farina che imbiancava tutto, gli attrezzi che si passavano di mano in mano con la precisione di una catena di montaggio. La preparazione degli gnucchitti era un momento corale, in cui tutte le generazioni della casa stavano insieme in condivisione non solo del lavoro manuale, ma anche di saperi, ricordi, valori e risate a crepapelle: un abbraccio affettuoso e collettivo, in cui era semplice imparare già da piccoli il lavoro di squadra.

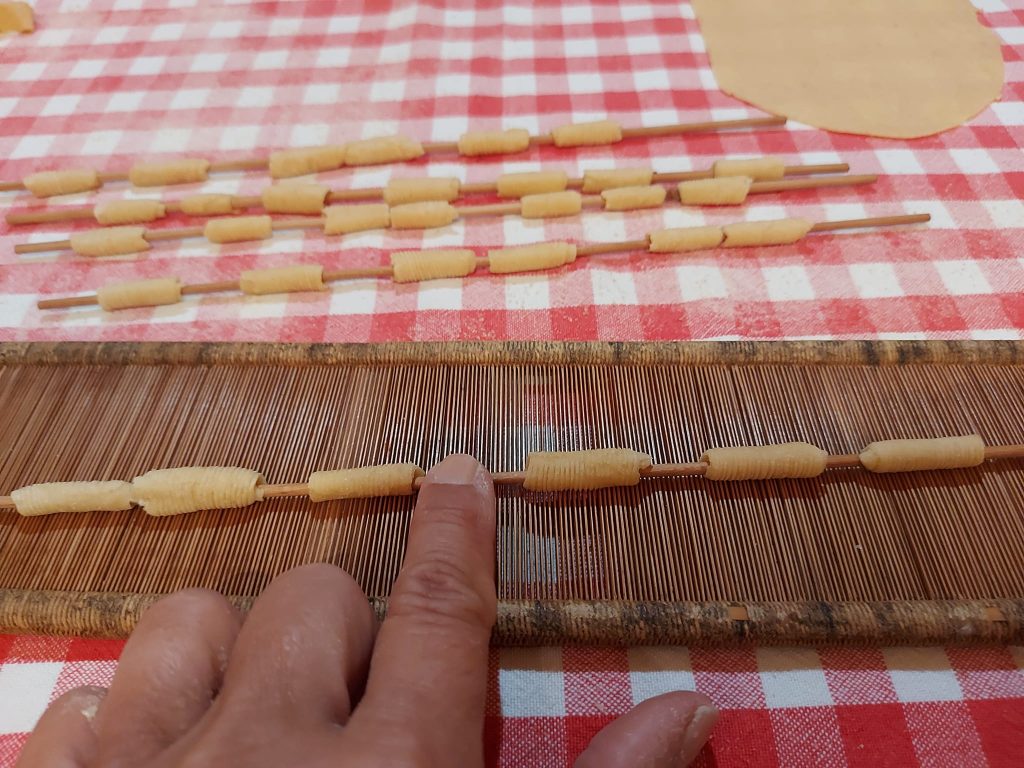

Ciascuno aveva un suo ruolo. Quello di noi bambine e bambini, ché i maschietti piccoli erano curiosi di voler partecipare, era di oliare i fusi ma non troppo, affinché la sfoglia vi si avvolgesse comoda. Le sfoglie, tagliate a listarelle, erano avvolte su questi fusi per formare piccole fascette di pasta, poi passate sui pettini per la rigatura. ‘I gnucchitti formati, ancora aggrappati ai fusi, venivano lasciati scivolare delicatamente dentro larghi canniscia perché asciugassero.

Questo lavoro di squadra cominciava giorni prima del carnevale e non sempre in un’unica sessione, e consentiva di avere per il martedì grasso la quantità adeguata di prodotto finito, cioè non meno di tre o quattro kg di pasta.

Le grandi manovre, magistralmente dirette da mia nonna, erano accompagnate da un po’ di curtigghiu, qualche discorso serio e molte miniminagghie, cioè gli indovinelli del carnevale, dallo sottile doppio senso prudereccio. Scandalosi, sì, ma a carnevale erano consentiti: semel in anno licet insanire, dicevano i latini.

Con la mente e il cuore pieni di questi ricordi, ho ripreso a preparare gli gnocchetti tradizionali ragusani, coinvolgendo chiunque volesse darmi una mano. Nel 2024, l’idea: perché non allargare questa esperienza a più persone? E nacque lo Gnucchitti day, che abbiamo promosso sui social. Le adesioni sono state molte e sorprendenti: insieme a chi aveva piena conoscenza del procedimento, si sono iscritte diverse persone assolutamente ignare, persino di altra nazionalità. Il risultato fu eccezionale: dalla preparazione al vero e proprio pranzo, il dammuso della mia casa materna si è intriso di farina e chiacchiere internazionali, dal siciliano a un più ecumenico inglese. Ero felicissima, così come anche Alessandro, mio figlio: il nostro evento stava riscuotendo un grande successo. E ricordai una frase che dicevano sempre entrambe le mie nonne e volli sussurrarla a mia madre, chinandomi su di lei: molte mani, Dio le benedisse. E lei, con il suo solito fare, mi rispose:«Fuorché mangiare dallo stesso piatto». Ma questa, comunque, è un’altra storia.

Grazie Mariagiovanna Fanelli per aver raccolto e impresso sulla carta (si fa per dire) questo mio ricordo.

Grazie ad OperaIncerta per l’opportunità fornita.

È stato per me un piacere e naturalmente un onore!