Le prime parole della lingua italiana le scrive nell’ombra di dieci secoli fa un chierico amanuense. Occupano pochi centimetri, la distanza di poco più di un rigo su un foglio manoscritto, ma in quel breve spazio è racchiusa una vicenda ricca di fascino, arguzia e mistero.

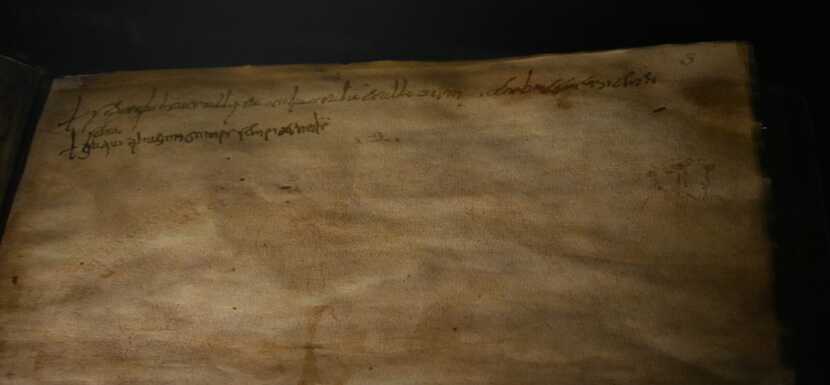

La storia comincia nella Spagna arabizzata dell’VIII secolo e viaggia tra le pagine di un Orazionale, ovvero un libro di preghiere per Messa, da mettere al riparo dalle mani degli infedeli. Poco tempo dopo la sua realizzazione nella penisola iberica, il manoscritto approda in Sardegna e da qui, nel 732, si trasferisce a Pisa. Qualche decennio dopo, tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo, l’Orazionale arriva allo scriptorium della biblioteca Capitolare di Verona, luogo che lo custodisce ancora oggi. Proprio qui, un copista sconosciuto, in un raro momento di distrazione dal lavoro e certamente ignaro dell’importanza del suo gesto, scrive sul margine superiore del terzo foglio una frase destinata a rimanere nella storia: se pareba boves alba pratalia araba et albo versorio teneba et negro semen seminaba.

Una possibile parafrasi del testo è: Teneva davanti a sé i buoi arava bianchi prati e aveva un bianco aratro e un nero seme seminava.

Si trattava quasi certamente di un esercizio calligrafico di carattere preparatorio, una pratica che veniva spesso eseguita dagli amanuensi per familiarizzare con gli strumenti di scrittura o per addestrarsi con un determinato tipo di grafia. Qualcosa di lontanamente paragonabile alla brutta copia di un compito in classe. Tuttavia alla percezione di un suo contemporaneo quel rigo avrebbe avuto un effetto dissonante, più simile a quello di uno scarabocchio su un bloc notes. Rompeva infatti la tradizione in uso negli scriptoria di arricchire i margini dei testi da copiare con brevi formule sacre. L’amanuense della Capitolare, invece, ci appare (o ci piace immaginarlo tale) come una mente libera e curiosa, con qualche tratto di bizzaria. Sente l’urgenza, prima di dedicarsi al lavoro, di abbandonarsi al gioco poetico, che potrebbe nascondere persino un breve moto di rivolta, un’affermazione dell’io. E forse anche una sfida.

Che nessuno raccoglie per più di mille anni. Fin quando, nel 1924, il codice non capita tra le mani del paleografo piemontese Luigi Schiaparelli e il filo ingarbugliato dello scarabocchio inizia a dipanarsi. Allo studioso non sfugge l’incredibile importanza di quei versi e si rende immediatamente conto di essere di fronte alla testimonianza più antica di un’importante trasformazione linguistica. Quell’appunto, se non è ancora pienamente volgare italiano, certamente non è più latino. Si possono notare la caduta della desinenza –t alla terza persona singolare, il vocalismo all’imperfetto per cui parabat diventa pareba e, esempio piuttosto eclatante, il termine negro, slegatissimo dalla sintassi latina.

Schiaparelli interpreta i versi come una cantilena contadina, mentre i linguisti e i filologi si dispongono più o meno ordinatamente sull’asse degli scettici o degli entusiasti rispetto all’importanza epocale di questa testimonianza.

Ma la storia non è ancora finita e prosegue raccontando il legame, sempre commovente, che unisce due persone che si ignorano. Nel 1927, durante una lezione all’Università di Bologna, la giovane studente Liana Calza riconosce nei versi un indovinello che aveva imparato durante l’infanzia. Gli indizi seminati (è proprio il caso di dirlo) mille anni prima trovano un’interpretazione. Dopo numerosi riscontri nelle testimonianza orali e letterarie, si giunge alla conclusione che l’anonimo copista aveva scritto un indovinello autoreferenziale, perché la semina di cui si parla è metafora della scrittura. Infatti:

Teneva davanti a sè i buoi (le dita)

arava un campo bianco (la carta)

e aveva un bianco aratro (la penna d’oca)

e un nero seme seminava (l’inchiostro)

E come avrebbe dovuto mai immaginarlo il nostro amanuense che la soluzione del suo indovinello (la mano!) avrebbe parlato ancora a un imbratta fogli elettronici che dispone parole come nere formichine di pixel su un fondo azzurrognolo, affidate a una nuvola di elettroni, su una rivista ospitata da un server e che ancora si ricorda di lui, dei suoi versi distratti, lanciati lontanissimi nel tempo, eppure capaci di assumere una forma del presente.

Versi distratti rivalorizzati dalla scrittura di Vincenzo La Monica!