Le mani sono spesso usate, nella simbologia mafiosa, per dire qualcosa senza dirla in modo chiaro e pubblico. Ad esempio, dare o non dare la mano significa essere o non essere d’accordo, così come il sangue sulle mani è il segno della colpevolezza. Nel cinema, poi, se i film che hanno la parola “mani” nel titolo sono diversi (Le mani sulla città di Francesco Rosi è forse il più famoso), c’è il caso de Il Padrino che è da tutti conosciuto, oltre che per il film in sé, per il logo con il quale viene rappresentato: una mano che regge i fili di una marionetta, come a simboleggiare il potere assoluto del boss mafioso nei confronti dei suoi picciotti, un’immagine diventata iconica nel rappresentare l’influenza e il controllo della mafia.

Una persona che ha vissuto sulla propria pelle, purtroppo, il controllo del territorio da parte del potere mafioso è stato Peppino Impastato, assassinato a Cinisi il 9 maggio 1978.

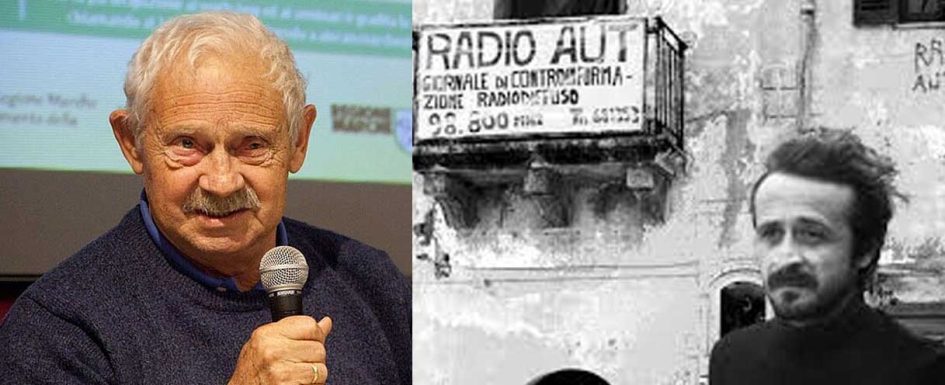

Ne abbiamo parlato con il suo amico Salvo Vitale.

Salvo, come e quando vi siete conosciuti con Peppino?

Con Peppino andavamo allo stesso liceo a Partinico. Io ero all’ultimo anno mentre lui frequentava il primo. Poi ci siamo ritrovati all’epoca dell’esproprio delle terre dei contadini di Punta Raisi. Quando fu costruito l’aeroporto, alla fine degli anni cinquanta, i cittadini si fecero abbindolare dalla promessa che Punta Raisi avrebbe portato ricchezza, cose che invece non avvenne. Così, quando si pensò alla costruzione della terza pista, nel 1968, le promesse non vennero credute e si costituì un comitato che si oppose alla nuova pista con cortei, manifestazioni e altre proteste. Noi eravamo degli eretici, nel senso che le nostre scelte politiche all’epoca andavano oltre il Partito Comunista, che aveva messo da parte la dottrina rivoluzionaria e aveva scelto di arrivare al potere con il sistema pacifico. Noi invece ci sentivamo ortodossi. Loro guardavano a Mosca, noi a Pechino e al suo presidente Mao Tse-tung. E nel P.C.D.I., Partito Comunista d’Italia, fu la nostra prima militanza politica. Fu Peppino a portarmi dentro quel partito. Nel sessantotto occupammo l’università per un intero mese. Siamo rimasti dentro al partito fin quando non ci hanno detto che per avere la tessera bisognava fare un apprendistato di due anni, durante i quali bisognava dimostrare di essere compagni affidabili. Peppino a un certo momento si beccò sei mesi di sospensione perché non era andato a fare volantinaggio. E a quel punto li abbiamo mandati a quel paese. E ci siamo avvicinati a Lotta Continua, che non aveva particolari preclusioni e nemmeno una ortodossia marxista-leninista. A quell’epoca Peppino conobbe Mauro Rostagno, quando fu occupata la cattedrale di Palermo, un altro momento esplosivo.

Quindi il vostro impegno nasce “politico”, non contro la mafia?

Esattamente!

E quando si trasforma in lotta alla mafia?

Credo che in Peppino tutto sia nato nel 1964, quando un suo zio, Cesare Manzella, nel corso di una guerra tra i Greco e i La Barbera, saltò in aria con la sua Giulietta. Peppino rimase traumatizzato da questo fatto. Sua madre mi ha poi raccontato che Peppino le aveva detto che se quella era la mafia lui l’avrebbe sempre lottata. Negli anni successivi Peppino iniziò a rendersi conto che, soprattutto dopo le espropriazioni dei terreni di Punta Raisi, la rivoluzione si poteva costruire partendo dalla Sicilia. E in quel momento uno dei suoi modelli divenne Danilo Dolci, che in quel periodo aveva scelto di diventare “siciliano” e di dare il suo contributo per provare a cambiare questa terra. Di quel periodo c’è una foto che ritrae Peppino, che all’epoca aveva circa 17 anni, insieme a Dolci e a Ignazio Buttitta. Fu quello il momento in cui stava maturando la sua attenzione verso questi temi.

Ed è in questa fase che arriva Radio Aut?

No, prima di Radio Aut ci sono altri passaggi. Si è cominciato con il circolo “Che Guevara”. Quando aveva più o meno 17 anni Peppino fu cacciato di casa da suo padre e andò a vivere in un magazzino, che divenne una sorta di sede del P.C.D.I. Mi ricordo che sulle pareti c’erano delle grandi foto di Marx, di Engels, di Mao e di Stalin. Ogni tanto veniva in sede qualcuno che non aveva accettato la destalinizzazione portata avanti da Chruščëv che restava incantato a guardare l’immagine di Stalin. Ce n’era uno che, quando la guardava diceva «Guarda quanto è bello». Quello è stato il suo primo momento di aggregazione. Nel 1977 nacque il circolo “Musica e cultura”. Stavamo organizzando un concerto di un gruppo del quale io ero il chitarrista. Dovevamo suonare in un locale della chiesa ma il prete alla fine non ci concesse la sala e allora il vicesindaco di Cinisi ci diede la possibilità di suonare nell’aula consiliare. Noi suonavamo brani dei Pink Floyd, dei Genesis, di Santana, e grazie a quel concerto i nostri concittadini scoprirono che esisteva anche un nuovo genere di musica. In quell’occasione Peppino si rese conto che c’era un contesto giovanile su cui lavorare politicamente e per questo fiorì l’idea del circolo. All’inizio la “e” tra “musica” e “cultura” era accentata, poi divenne congiunzione. Vi si organizzavano cineforum, c’era una sorta di biblioteca mobile, nel senso che ognuno metteva a disposizione i propri libri e si organizzavano dibattiti su problemi sociali come la solitudine, la mancanza di rapporti, soprattutto da parte delle ragazze, costrette a vivere a casa. Il circolo dava ai giovani di allora la sensazione di essere nel loro tempo e non nel medioevo mafioso. Nei periodi più floridi, al circolo si contavano anche 200/250 persone. Ma a un certo momento scoppiarono una serie di contraddizioni tra quelli genericamente di sinistra e Peppino, che era molto politicizzato, e si stava rendendo conto che il circolo stava diventando solo un momento di sfogo per i propri problemi personali, senza nulla di politico. Fu allora che uno dei ragazzi, Ciccio, ci disse che a Palermo si vendeva un trasmettitore radio, ancora a valvole, ma funzionante e a un prezzo bassissimo. Peppino ci convinse ad acquistarlo. Lo comprammo per 20.000 lire, una cifra irrisoria se pensi che l’antenna ci costò poi 200.000 lire. E così, con il gruppo più politicizzato del circolo, Peppino diede vita a questa nuova esperienza. Lui scrisse un documento che era una sorta di manifesto programmatico su cosa dovesse essere la radio. Bisognava innanzitutto fare controinformazione, cioè informazione diversa da quella di regime, dicendo le cose che venivano occultate o dette in maniera mistificatoria, e di questo ce ne sarebbe bisogno anche adesso. L’obiettivo era quello di provare a sensibilizzare gli ascoltatori e renderli partecipi dei problemi del momento. Per questo spesso si dava la parola ai pescatori, ai contadini, cosa che le radio libere dell’epoca non facevano. La nostra era anche una radio che trasmetteva musica “nuova” per quei tempi. Non più i vari Gianni Morandi o Orietta Berti ma il folk, il jazz, la musica classica. E tra una canzone e l’altra c’erano dei flash con notizie importanti e momenti di approfondimento. La gente ascoltava la musica e allo stesso tempo si faceva informazione. Peppino credeva che la radio potesse diventare un punto di riferimento per gruppi e a organizzazioni che, passato il sessantotto, erano ancora vivi e presenti sul territorio. Doveva fare da collante tra questi soggetti. E in effetti il progetto stava iniziando a funzionare. Attorno alla radio gravitavano altre 34 radio siciliane, ma poi con l’assassinio di Peppino tutto si è fermato. Lui aveva avuto anche l’intuizione che con la satira, prendendo per il culo i mafiosi, si sarebbe potuta cancellare quell’aria di onorabilità che avevano. Per questo è nata Onda pazza. Era una trasmissione di satira schizofrenica con la quale si prendevano per il culo senza pietà i notabili e i mafiosi del paese. Probabilmente è stato questo che Tano Badalamenti non ha sopportato e ha deciso l’assassinio di Peppino. Non aveva neanche gradito che Peppino si stesse presentando al comune con la lista di Democrazia Proletaria, alla quale aderiva anche Lotta Continua. Quello è stato l’ultimo momento politico di Peppino, che fu ucciso una settimana prima delle elezioni.

Quindi pensi sia stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

Penso proprio di sì.

Ma non pensi che, questa è una domanda provocatoria, se non aveste calcato troppo la mano Peppino oggi sarebbe ancora vivo? E non sarebbe stato più utile da vivo che da morto?

Probabilmente sì, ma con il senno di poi è facile. In quel momento eravamo liberi e pensavamo che nelle regole di un paese civile fosse anche compreso il prendere in giro il potente di turno. Non pensavamo si potesse arrivare a uccidere per questo. Non so se Peppino ne avesse la sensazione, probabilmente sì, perché lui l’ambiente mafioso lo conosceva bene. Gli altri, compreso me, pensavamo di poterlo fare senza eccessivi rischi, anche perché in queste cose, prima ci sono gli avvertimenti, i “consigli”, magari qualche attentato per farti spaventare, ma l’omicidio è sempre l’ultimo step. Invece nel caso di Peppino è stato il primo e l’ultimo.

Cosa resta oggi di Peppino?

Questa è una domanda provocatoria. Dovrei dirti che di Peppino resta ben poco. Perché Peppino è un ragazzo del sessantotto, con le idee, le scelte e il coraggio di chi ha vissuto quell’epoca. Però alcune cose sono rimaste. Intanto il suo essere ribelle, il suo saper dire “no” quando le cose non vanno bene, e la capacità di fare gruppo, di unire le persone su un’idea condivisa. Oggi i ragazzi sono abbandonati alla solitudine e gli adulti alla televisione, non c’è più quel sentimento di socializzazione che portava alla discussione che faceva nascere progetti. Di Peppino alla fine restano la comunicazione, la ribellione, e la socializzazione. Tre cose a cui non si può rinunciare.

E si riesce a renderle concrete, vive?

Insomma. In alcune scuole ci stiamo provando. E poi ogni 9 maggio vengono migliaia di persone a Cinisi, questo vuol dire che l’immagine di Peppino è ancora un riferimento. Purtroppo i processi sociali sono lenti e sono i mezzi di informazione che riescono a creare idee, coscienze, a far pensare con la propria testa. Questa è una società complessa, nella quale la capacità di ribellione viene sempre di più meno. Anche se Marx diceva che quando le contraddizioni si inaspriscono fino a un livello estremo, è quello il momento in cui scoppia la rivoluzione. In Italia ci stiamo arrivando, aspettiamo allora che scoppi qualcosa. Anche se mi pare che si stia andando invece verso l’accettazione piuttosto che verso la rivoluzione.

Salvo Vitale è nato a Cinisi il 16 agosto 1943. Nel 1969 si è laureato in Filosofia presso l’Università di Palermo e ha insegnato Filosofia e Storia nei licei sino al 2003. Ha condiviso le scelte politiche di Peppino Impastato organizzando con lui alcune iniziative e continuandone, per certi aspetti, l’attività dopo la sua morte. Il suo lavoro più noto è Nel cuore dei coralli (Rubbettino, 1996), una biografia su Peppino Impastato, alla quale si è ispirata la sceneggiatura del film I cento passi, dove egli è uno dei protagonisti: il libro è stato ripubblicato in una nuova edizione del 2008 e aggiornata nel 2016 con il titolo “Peppino Impastato, una vita contro la mafia” (Rubbettino). Collabora con «Antimafia Duemila» e con altri giornali, riviste e blog. Si occupa di educazione alla legalità e di educazione antimafia nelle scuole. (da https://www.store.rubbettinoeditore.it/)